El tren arranca, mi corazón late con nervio; la gente se despide en añoranzas, nadie de mí, por desgracias. ¿Cuál será la próxima aventura? Miro por la ventana y observo como la costa este de Estados Unidos se aleja a zancadas; voy dirección a un hogar que no extraño. Siento cómo una historia maravillosa color sepia se desgarra de mi corazón, y de raíz; queda atrás, en Nueva York. ¡Necesito capturarla! Necesito tallarla en algún lado de la eternidad. Temo olvidarla, tergiversarla con la subjetividad de la memoria infeliz. Leed, hermanos míos de la condición humana, prestad oído a esta historia de la verdadera faceta humana. ¡El humano desnudo! Un proyecto aparentemente caído que es enemigo natural de Dios; una organización desquitada de la fe y encarcelada en la viciosa distracción. La humanidad, una incomprendida.

Frank me recibió en el cruce de la calle 24 con la 8ª avenida de Nueva York. Una bolita de carne calva, con una sonrisa impecable, pegada a un cuerpo viejo y rechoncho de unos setenta años de larga edad. Eso era Frank; un peluche anciano parlante de un trato extremadamente agradable. El buen hombre, al que me refirieron unos buenos amigos, accedió a hospedarme gratuitamente en su apartamento. Me dirigió hacía la entrada del alto residencial; un corto rascacielos de ladrillo rojo, ennegrecido por la contaminación de la metrópolis. Traspasándome con la mirada, aún magnificada por unas gruesas gafas de sabe Dios cuantas dioptrías, me enseñó, paso a paso, a abrir cada una de las puertas y las estrictas reglas de la comunidad. Así, paso a paso, alcanzamos su apartamento en la novena planta,

Un piso caro pero antiguo. Parqué carcomido a mosaicos cuadriculares, muebles marrones de un aglomerado desgastado, una cocina forrada de losas verde mate y una inmensidad de antigüedades y otros trastos. Me ofreció un poco de té, té de naranja, si a eso se le puede llamar té.

—Frank, ¿a qué se dedica? —pregunté con la misma confianza con la que él hospedaba.

—¿Yo? Eso no es de tu incumbencia; ahora, chico, siéntate en la mesa y te traigo el té.

Una trágica manera de aprender a guardar las distancias. Avergonzado, salí de la cocina y me envolví en la rocosa atmósfera del salón. Grandes rocas de cuarzo amatista decoraban las estanterías y unas lámparas de cristales coloridos iluminaban el salón. Por el ventanal, una vista privilegiada; la aguja del Empire State iluminaba la oscuridad del espacio.

—Todos los días lo iluminan con diferentes colores que simbolizan algo —dijo engurruñendo las facciones—. Sin embargo, hoy llevo toda la tarde intentando averiguar qué simboliza. ¡Ni idea! En fin, ¿tienes hambre? —puso el té sobre la mesa.

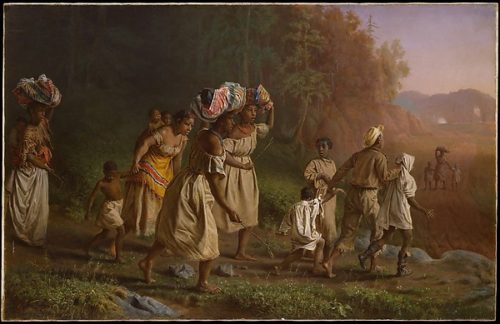

Negué. Temí ser un incordio y preferí ser un fantasma, guardar silencio y callar como mojigato. ¡Dónde me había metido! Decidí seguir observando el mobiliario; quizás eso no le molestara o quizás estuviera poniendo en riesgo mi sensibilidad y me fuera a renegar de nuevo. No tenía nada personal, ni una fotografía de él o su familia, sólo alguna que otra carta olvidada entre el polvo. Contemplé un cuadro colgado con dos cuerdas roídas; mostraba a un grupo de personas de raza negra caminando medrosos hacia una bandera estadounidense.

—Pagué cinco mil dólares para que pintaran esa réplica; un trabajo excelente. El original está en el ala americana del museo metropolitano. Theodor Kaufmann, gran pintor.

Asentí, ¿qué podía decir? Frank suspiró y sonrió mostrando esos dientes blancos falsos.

—Mañana llamaré a Miss Farmington, da clases de español, le gustará practicarlo contigo —sus gafas destellaban esperanza—. Claro, a no ser que tengas otros planes.

—Desde luego, me parece una buena idea —admití pensando en mi bolsillo carente de economía.

Frank se acomodó en un sofá, suspiró.

—Mi hijo llega esta noche, él es británico; ni siquiera sé su apellido. Va a hacer un semestre aquí en Nueva York, supongo que se quedará aquí hasta diciembre. No me gusta estar solo.

Intenté comprender cómo un padre puede ignorar el apellido de un hijo. Supuse que el crío creció en los brazos de otro padre y otro legado. ¿Un divorcio?

***

Amanecí en ese anormal piso neoyorquino. Frank no estaba, sólo su supuesto hijo, que ya había llegado la noche anterior; yo era un extraño en la extraña casa de un extraño. Qué confianzas se daba ese hombre. La puerta no tardó en abrirse a trompicones; Frank entró con un enjambre de periódicos y una bolsa de un olor hambriento.

—Oh, ya os habéis despertado —dijo dirigiéndose a la mesa—. He comprado rosquillas para desayunar, y ya sabéis el dicho, ¡comételas mientras estén calientes!

Articulé un sonido de agradecimiento. Una escena demasiado familiar para una casa llena de extraños. Frank comenzó a revolotear por la casa hablando entre murmullos; rebuscó entre los tantos trastos de antaño que conservaba y finalmente, con un eureka, pareció encontrar lo que buscaba, un disco de vinilo. Al poco la casa se llenó de un cántico cristiano, “sweet hour of prayer”, que en español recordaba como “oh, dulce grata oración”. Desde la cocina, donde preparaba chocolate caliente, escuchaba a Frank cantar al par del gramófono. Muy pintoresco todo, ahí la realidad de la ficción. Con el chocolate servido, nos dispusimos a comer entre conversaciones que atañían a los estudios del hijo renegado y yo.

—Por cierto, chico, Miss Farmington no contesta al teléfono, pero seguramente estará en el rincón de los chismes; siempre está ahí. Acompáñame después, si quieres, y así charláis un rato.

Y así hice, con gusto. Bajé con Frank al parque comunitario; un grupo de bancos enfrentados que formaban un recoveco donde varias personas de edad avanzada se dedicaban a intercambiar información del vecindario. Miss Farmington no aparecía, una desdicha para mi estómago y un golpe para mi bolsillo. Pero Frank llenó la ausencia con sus palabras.

—¿Ves ese hombre? —dijo señalando a alguien que andaba saludando— Era el amante de un antiguo residente, Charles Minstral, un luchador de los derechos de los negros. ¡Qué escándalo cuando los descubrieron! Como no se podían casar, pues el matrimonio homosexual no estaba legalizado, Charles lo adoptó; por eso pudo heredar el apartamento.

Siempre me había llamado la atención la trágica verdad sobre el racismo en Estados Unidos; un país ejemplar en la democracia, pero un pérfido ejemplo de humanidad. ¡Esclavitud y tortura! ¿Dónde cabe eso en la democracia de Lincoln?

—Charles consiguió que algunos negros obtuvieran trabajo, ahí, en la oficina de correos. ¿Te lo imaginas? Pasaron de ser objetos de la esclavitud a trabajar y ganar dinero para sus familias. ¡Qué días fueron esos! Verlos ganar de vuelta su humanidad.

Se le venían las lágrimas al pensar en esos negros atados claustrofóbicamente a árboles secos de esperanza, faltos del amparo de Dios.

—Yo hago lo que puedo, hijo; soy un pequeño voluntario de la ONU, hospedo gratuitamente a quien necesiten, también a otros como tú. En fin, ya estoy viejo, pero pongo mi granito de arena. Mi granito. Tú eres un buen chico, hijo, eres un buen chico.

Eso es Frank; una bolita de carne rechoncha y calva, un hombre que aún tiene fe en la política altruista, en la democracia y libertad. Un hombre que aún piensa que la paz mundial es plausible y no una irrisoria utopía. Es decir, un hombre de la condición humana verdadera, es decir, un luchador nato y amoroso. ¡Siempre hay algo por lo que luchar! Pues vivimos en un mundo bélico de constante injusticia. Un mundo donde la muerte y la guerra contra el mal son el único alivio. Un mundo diseñado para guerreros, un mundo que favorece a los valientes con felicidad y plenitud satisfactoria.

¡Compañeros de la condición humana! Nueva York queda atrás; mi tren no da la vuelta. Frank queda atrás, y morirá. ¿Quién tomará su puesto? ¿Quién luchará cuando él se libere de esta cárcel terráquea? ¿Quién lo acompañará en su soledad? Yo, como Valle-Inclán digo:

¡El mundo es una controversia!

¡Un esperpento!

¡Cráneo privilegiado!

Y verdaderamente lo somos, somos cráneos privilegiados. Cráneos pensantes, cráneos activos en un mundo opuesto a la norma. Mas cuando desperdiciamos nuestra vida, cuando no aportamos nada, ni un granito, entonces somos cráneos desperdiciados; como uno de los calaveras que el buen Larra, gran cráneo privilegiado, describió.

Luchemos. Aportemos. Acompañemos.

Aquí queda el testamento de Frank, hasta vernos con el Rey.

Me recuerda a Cela en su Viaje a la Alcarria. Muy bien Don David. Me transmite esperanza ese tal Frank. Siga viajando y contandonos

Buen relato. Espero ver de nuevo a Frank a través del mendolotudo. Me quedo intrigado, como no sabe el apellido de su hijo? A que se dedica? Creo que debes ir de nuevo a tu ciudad adoptiva y terminar esta historia. Nos lo debes.